フクジュソウ 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

フクジュソウ(福寿草、献歳菊、学名:Adonis ramosa)は、キンポウゲ科の多年草。フクジュソウ(エダウチフクジュソウ)を指す場合と、下記の4種を総称する場合がある。別名、ガンジツソウ(元日草)。毒草である。1月1日の誕生花。

日本ではフクジュソウ(エダウチフクジュソウとも言う。Adonis ramosa)、ミチノクフクジュソウ(Adonis multiflora)、キタミフクジュソウ(Adonis

amurensis)、シコクフクジュソウ(Adonis shikokuensis)の4種が自生する。キタミフクジュソウの種小名である amurensis

は「アムール川流域の」という意味である。

フクジュソウ(エダウチフクジュソウ)は自生地が北海道から九州にかけてであり、茎が中実であることが特徴である。

キタミフクジュソウは自生地が北海道東部に限られ、多毛であり茎が中実で、一株に1輪しか花を付けない点が特徴である。

ミチノクフクジュソウは自生地が東北から九州にかけてであり、茎が中空で、萼が花弁の半分程度であることが特徴で、他種の萼と花弁の長さは同等程度なので見分けることができる。

シコクフクジュソウは自生地が四国及び九州の一部に限られ、全草無毛であること、茎が中空であることが特徴である。

花期は早春であり、3-4cmの黄色い花を咲かせる。当初は茎が伸びず、苞に包まれた短い茎の上に花だけがつくが次第に茎や葉が伸び、キタミフクジュソウ以外はいくつかの花を咲かせる。花は花弁を使って日光を花の中心に集め、その熱で虫を誘引している。そのため、太陽光に応じて開閉(日光が当たると開き、日が陰ると閉じる)する。葉は細かく分かれる。夏になると地上部を枯らす。初春に花を咲かせ、夏までに光合成をおこない、それから春までを地下で過ごす植物である。いずれの種も石灰岩質を好む。

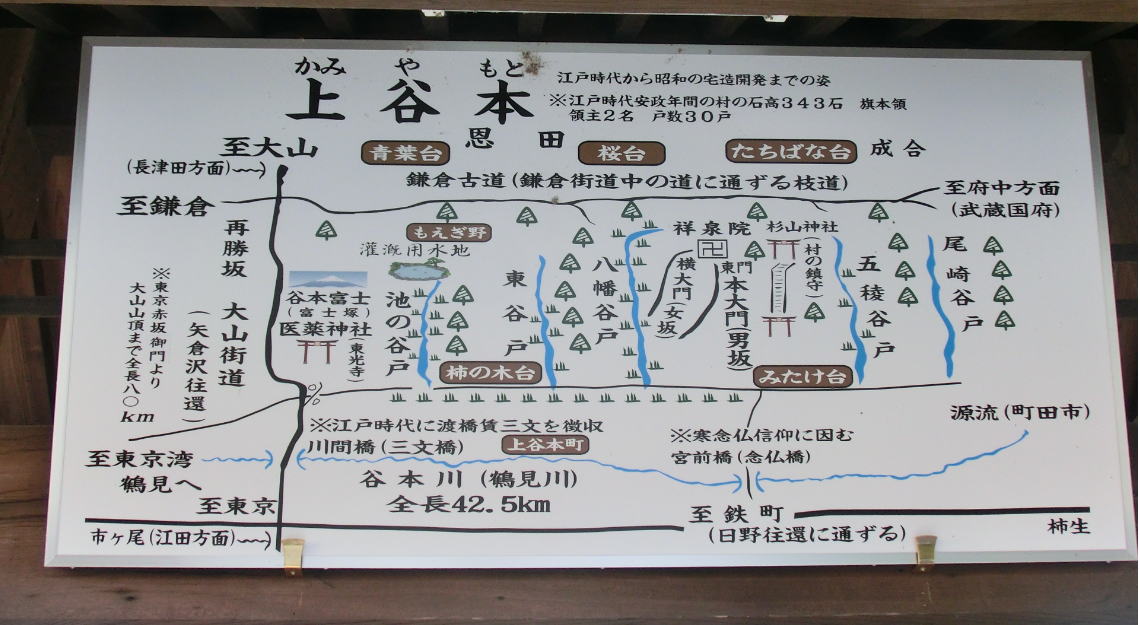

横浜市青葉区藤が丘・もえぎ野・柿の木台・みたけ台周辺の写真を掲載したホームページです

藤が丘・もえぎ野・柿の木台・みたけ台の記録写真を残す会

撮影 2021.3.14 もえぎ野

撮影 2021.2.17

撮影 2021.2.16

$(window).scrollTop();

▲TOP

★スライドショー間隔5秒間

撮影2021.1.27

撮影時の天気は晴れ

撮影2021.1.28

撮影時の天気は曇り

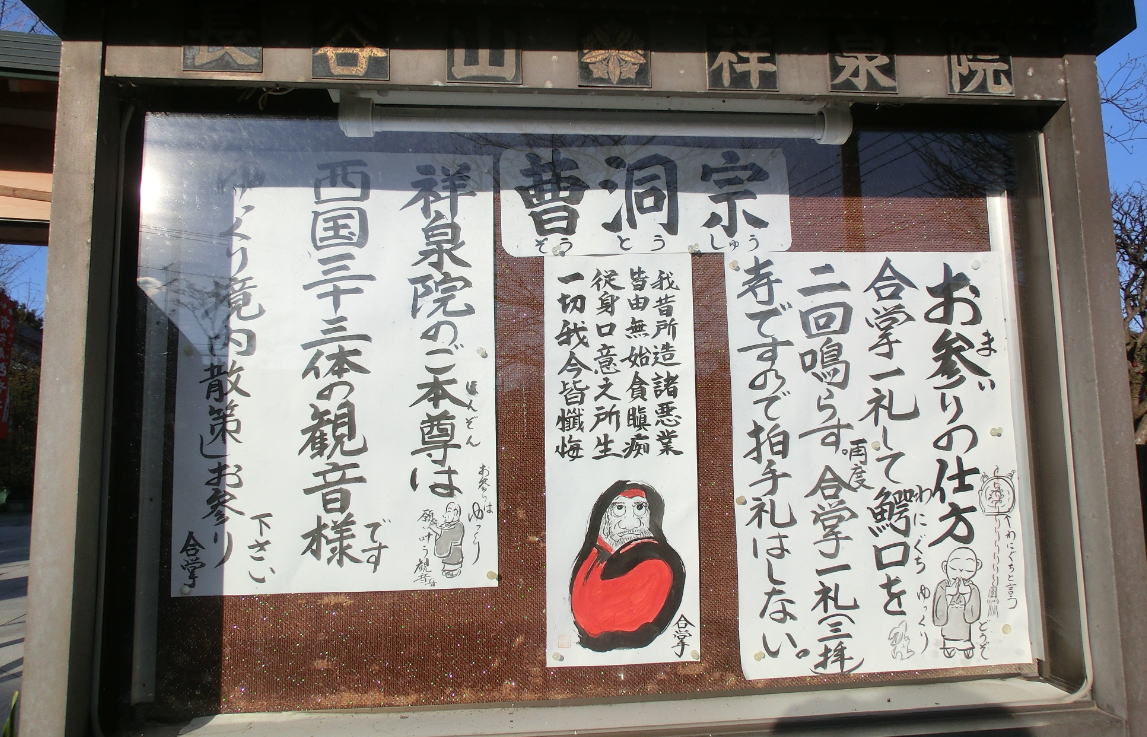

2017.1.1.の祥泉院

祥泉院遺跡 写真拡大撮影 2015.4.30

太陽光に応じて開閉(日光が当たると開き、日が陰ると閉じる)する。

写真クリックでスライドショー

撮影 1cmマクロ撮影 2021.1.4 もえぎ野ふれあいの樹林

撮影 2020.2.9文書センター北側から藤が丘方面

★印は当ページ

撮影 2021.2.20 もえぎ野

撮影 2021.2.19 もえぎ野

そして・・・

撮影 2021.2.6 もえぎ野

福寿草の花 撮影 もえぎ野 2021.2.1 13:35 By M.K

花に集まった虫

祥泉院から市が尾方面

写真クリックでスライドショー

撮影 1cmマクロ撮影 2021.1.27もえぎ野

もえぎ野公園 撮影2021.1.4 もえぎ野ふれあいの樹林から(3枚合成写真)

上記以外のページを検索するには下のサイトマップから

撮影 もえぎ野 2014.2.8

撮影 上谷本町から市が尾方面 2016.1.10

セブンイレブン。以前は青葉消防署があった

撮影 2020.2.9文書センター北側からみたけ台方面

スライドショーの写真 間隔約4秒間

写真クリックでスライドショー

撮影 1cmマクロ撮影 2021.1.28もえぎ野

もえぎ野ふれあいの樹林

撮影 2000.1.9

撮影 もえぎ野公園 2000.1.9

撮影 2015.3.12