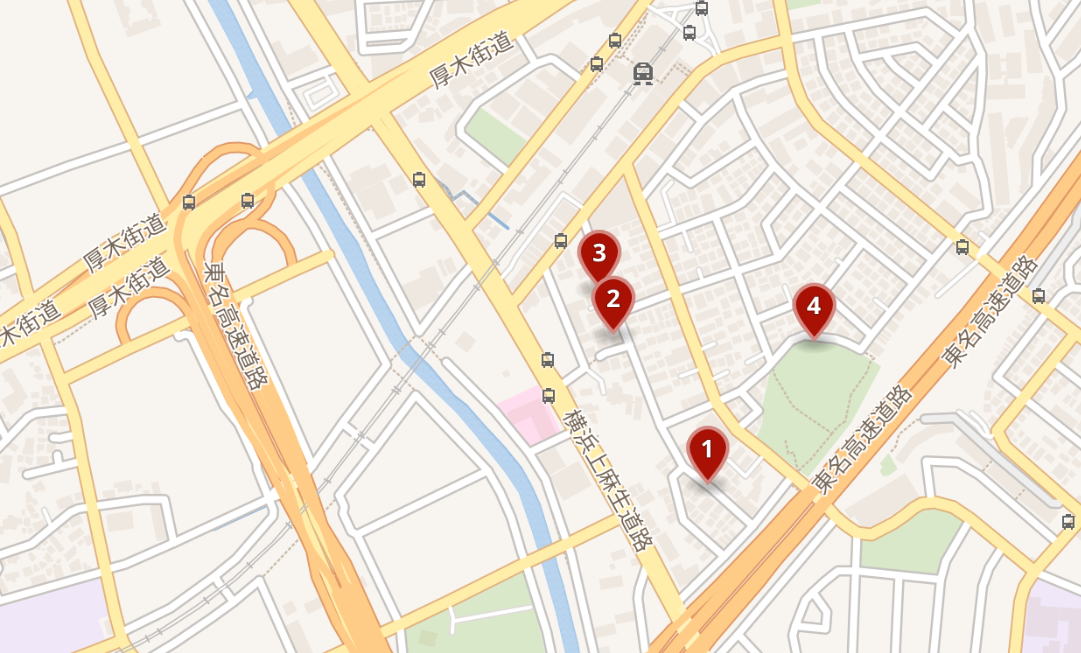

朝光寺原古墳群を含む朝光寺原遺跡は、谷本川(鶴見川)北側の、市が尾駅東口の田園都市線と東名高速道路に挟まれた東西約150m、南北約300mの領域に広がる。

1960年代、高度経済成長期の勢いの中で横浜市内は市街地が急拡大した。1965年(昭和40年)には「横浜市六大事業」の一つ港北ニュータウン計画が発表された[1]。これにより当時の港北区・緑区域(現在は青葉区・都筑区を含む)に広がっていた山野に開発の波が押し寄せ、丘を削り谷を埋め、平らに整地して住宅地化する大規模開発が始まった。畑地と雑木林の市ケ尾町も、開発造成に併呑されていった。

迫りくる開発から遺跡を守るため、考古学者の甘粕健や岡本勇らを中心とした遺跡調査会(横浜市北部埋蔵文化財調査委員会の調査団)が組織され、1967年(昭和42年)8月1日から12月10日に朝光寺原遺跡第1次発掘調査が行われ、古墳群も発掘された。

古墳群は3基の円墳からなり、埋葬主体部から武具(甲冑=眉庇付冑・三角板鋲留短甲※1号墳)武器(鉄剣・鉄鉾・鉄刀・鉄鏃)、馬具、玉類(臼玉・勾玉)などが出土した。遺物の年代観から1号墳(5世紀後半)→2号墳(6世紀前後)→3号墳(6世紀前半)の順に築造されたと分かった[2]。

1号墳から出土した甲冑セット(眉庇付冑と三角板鋲留短甲)は、神奈川県内では今のところ唯一の発見であり大変貴重である。

遺跡は調査後直ちに破壊され、消滅してしまった。近くの「市ケ尾町公園」に朝光寺原遺跡の案内パネルがあるが、公園自体は朝光寺原遺跡のエリアではない。1号墳出土の甲冑など、古墳出土遺物は、横浜市指定文化財として横浜市歴史博物館に展示されている。